“Chee Lai!不愿做奴隶的人们!”保罗·罗伯逊在1940年录制的《义勇军进行曲》在教室里回荡,深沉有力的歌声将江苏开放大学(江苏城市职业学院)的师生们瞬间带回八十年前的烽火岁月。这堂别开生面的大学英语课上,抗战文物“走”进课堂,成为最动人的教学素材。

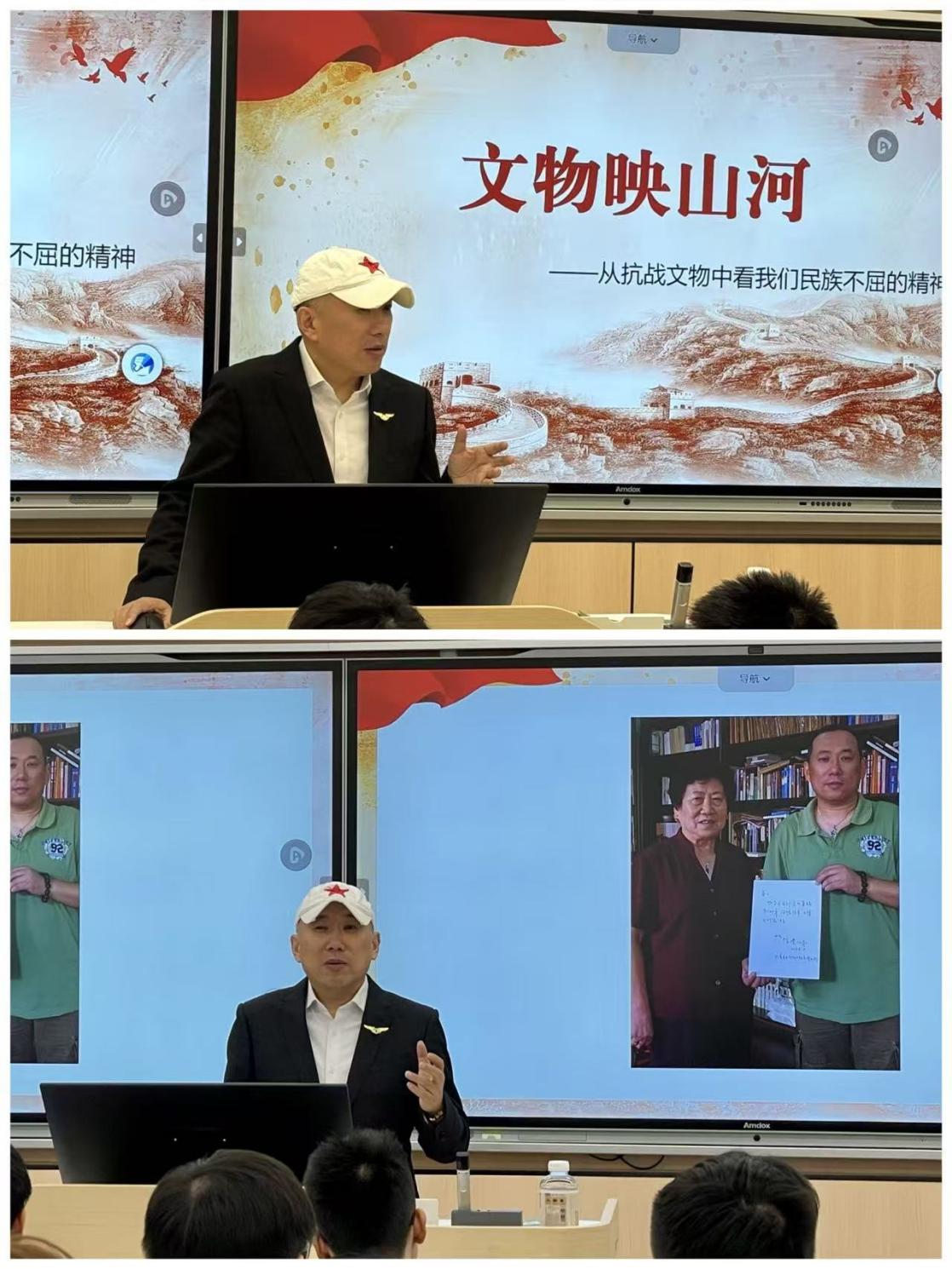

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,江苏开放大学(江苏城市职业学院)打造了一场别开生面的沉浸式大学英语课程思政公开课。外国语学院青年教师李莉以“以史为鉴,以语为桥”为授课主题,特邀南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌走进课堂,并以“文物映山河”为主题,开展专家进课堂专题宣讲,将抗战文物背后的家国情怀与英语教学深度融合,让“静态史料”变为“动态课程思政教材”,为高校“大思政课”建设提供了鲜活实践样本。本次活动同时邀请了江苏海事职业技术学院国际教育学院院长张圆圆、南京机电职业技术学院人文社科系英语教研室主任陈丽,以及学校宣传部、教务处、教学质量办公室等相关部门负责同志,观摩授课并担任点评专家。

“这张名片正面印着‘鲁苏皖边区游击第四纵队司令’,背面则是一行小字:‘兹有总部第一总队水上游击大队部队东去,请予通过’。”南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌通过影像资料,向学生们展示陈中柱将军名片的每一个细节。

吴先斌深情讲述:“每件文物都是历史的见证者。当我们聆听保罗·罗伯逊演唱的《义勇军进行曲》,听到的是中国人民不屈的呐喊;当我们端详这张名片,看到的是中国军人用生命书写的忠诚。”

课堂上,随着《义勇军进行曲》历史录音的播放,宋庆龄为唱片撰写的序言也通过投影呈现:“这些歌曲是中国人民在斗争中发出的声音……”声画结合的展示方式,让学生们深刻感受到抗战精神跨越时空的力量。

一个又一个文物的故事勾连起抗战精神与历史传承的深层联系,传递出清晰的价值导向,也成为课程思政最生动的现实素材。

“Patriotism is not an abstract concept. It’s Chinese determination to protect every inch of our land.”(爱国主义不是抽象的概念,它是中国人民守护每一寸国土的决心)学生在展示时这样说。在课堂的第三个环节,学生们从“倾听者”变身“讲述者”。在“我是中国故事讲述者”活动中,各小组需用英语提炼抗战故事,并进行一分钟叙事展示。

学院院长孙雁冰表示:“这堂创新课是江苏开放大学构建‘大思政课’格局的生动缩影。恰逢抗战胜利80周年,外国语学院充分利用这一重要时间节点,通过专业课程与思政教育的深度融合,推动思政小课堂与社会大课堂深度融合,培养既具家国情怀、又有国际视野的时代新人。”

“原来历史可以这么震撼!”参与课程的学生感慨,“当八十年前的歌声在教室响起,当英雄的故事通过我的英语讲述,我深刻理解了什么是文化自信,什么是青年责任。”

江苏开放大学(江苏城市职业学院)外国语学院将进一步深化大学英语课程思政理论与实践研究,与抗战博物馆等社会资源深度合作,鼓励学生用英语创作抗战故事作品,让文物中蕴含的中国精神通过青年的声音传向世界,以实际行动用好红色资源,传承好红色基因。

(文:李莉;图:外国语学院;审核:孙雁冰)