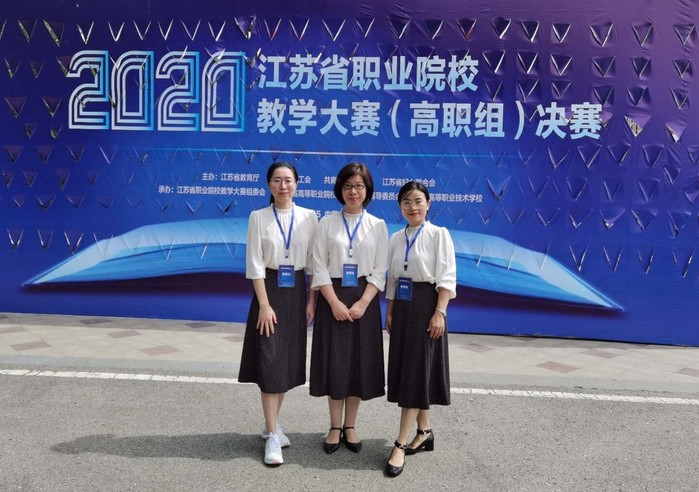

伏伟:张老师,蒋老师,邹老师,你们好。很高兴能邀请到三位老师接受这次访谈,在刚刚结束的江苏省职业院校教学大赛(高职组)决赛中,你们团队的作品取得了二等奖的好成绩,这是我们外国语学院的骄傲,感谢你们,也想请你们分享一些比赛的心得体会。

张美娟、蒋中林、邹榕:我们也要感谢学校给了机会,感谢外国语学院、学科处各级领导的支持和各位同事的帮助。

伏伟:我先提问最年轻的邹老师吧,你是三位老师中的九零后代表,作为去年刚入职的教师,你有什么特别的感受吗?

邹榕:首先我很荣幸参加了本届的教师教学能力大赛,感谢领导和同事对我的信任。整个参赛过程让我受益良多。可以总结为三点,一是“有压力也有动力”,二是“是磨练也是成长”,三是“有收获也有感动”。

伏伟:能具体地谈一谈吗?

邹榕:对这次比赛领导给予了高度重视,作为新人,我压力山大,团队老师的鼓励与支持,给我动力坚持到最后。人们常用“破茧成蝶”形容历经磨炼获得胜利的那种感觉,这次比赛就是我的破茧之旅,一次次对课程的精益求精,让我不断成长。

伏伟:我刚才听到了“压力和动力”,“磨炼和成长”,那么“收获和感动”呢?

邹榕:收获太多了,首先是改进了教学方法。其次是开拓了教学思路。第三是加强教学反思的深度。比赛虽然艰辛,但最珍贵的是它让我懂得作为一名教师,要有一颗活到老学到老的进取心,和经得起磨练的意志,为学生树立榜样。

伏伟:邹老师说的太好了。我想再来采访一下张老师,张老师是这次比赛中团队的核心骨干,肩负更多的重担,一定也有更多的深刻感触吧。

张美娟:经过几个月的备赛参赛,我的确感触良多,首先想说的是“团队要合作”。首先感谢校赛中我的搭档朱琼老师,但是校赛结束后,因为一些客观原因,参赛团队面临重组。七零后的我,八零后的蒋老师、九零后的邹老师三人成团,“老中青”备战省赛。蒋老师教态自然,语音纯正,邹老师行事灵巧,谦逊好学,团队合作,各尽其能,打磨作品,模拟演练,实现优势互补。

伏伟:是的,团队参赛的时候合作和磨合是非常重要的。就赛事本身,张老师对今后的参赛者有什么建议呢?

张美娟:有两点需要注意,一是“选题要合理”。2014年,学校组织了项目化教学系列培训,并开设了实操工作坊,我有幸参加,获益匪浅。我认识到语言教学可以有全新的思路:教师可以根据学生专业特点、行业背景、学情分析重构教学内容,设计一个个跟实际工作岗位相关的、有应用价值的、贯穿语言知识的工作任务,把语言知识和工作技能结合起来,让学生学会用语言做事。二是“过程要合规”,从决定参赛那一刻起,我们就反复阅读参赛文件,弄清楚文件精神和比赛细节,如对参赛材料的总体要求、对文档材料和视频材料的详细规定等。另外,我们尊重并遵守学校制定的各项备赛细则和规定,如各环节的时间节点、参赛材料的提交要求、现场模拟的流程要点等。

伏伟:在这次的作品中涵括了一些思政元素,这很符合当前的教育理念,请问你们是怎么考虑的呢?

张美娟:在项目化教学理念的支撑下,围绕中国学生发展核心素养总体框架和“立德树人”、“课程思政”等参赛关键词,再结合中国日益走近世界舞台中央的成绩和实力,我们决定选取“商品展销会”为参赛教学内容,设计了“江苏某创新科技有限公司组织员工参加澳大利亚布里斯班无人机展销会”这一教学项目,以员工赴境外参展为任务,从展示中国智能产品切入,按照商品展销会参展流程所涉及的主要语言活动和典型职场工作,帮助学生学会用英语向世界展示新时代中国制造的高端智能产品。

伏伟:这个主题太赞了,这次你们的作品名字叫《我来“智”中国——商品展销会》,这个名字也取得特别棒。

张美娟:我们给作品取名《我来“智”中国——商品展销会》,英语是“SmartProducts from China——Trade Fair”,灵感来源于一档中国青少年国际文化传播纪实类节目——《我来自中国》,旨在以此激发学生对“科技兴邦”的情感认同,厚植爱国主义情怀,培养文化自信和民族自豪感,增强用英语讲好中国故事、传播中国好声音的意识,实现课程思政教育。

伏伟:蒋老师,你是团队中的八零后代表了,你对比赛有什么心得可以跟我们分享吗?

蒋中林:这是一次极富挑战的比赛,备赛的过程有很大压力、很多碰撞,也有很多收获。通过这次比赛,我认识了全国非常多优秀的同行、先进的教育教学理念和精巧的教学设计,这是认识上的收获;我聆听了专家的悉心指导,解锁了新技能,这是技能上的提升;我与队友们互相鼓励、支持、碰撞火花,我感受到团队的力量和自己思维定式的打破。总之,这是一次难得而难忘的经历。

伏伟:我们常说“以赛促教,以赛促研”,老师们对此有什么想法吗?

邹榕:参加比赛的过程,其实也是一次学习的过程。学校学科处为我们提供了国赛专家的专题辅导,为我们介绍了很多先进的教学方法、教学模式以及教学手段,对于我们新人来说是难得的学习机会,每一次培训都仿佛是一场头脑风暴,不仅开拓了视野、增长了见识,同时也是对自己教学水平的一次提升。在比赛中汲取的营养,会促使我迫不及待的运用到教育教学当中。在比赛中我不断反思自己的教学理念和方式手段,这对于我今后的教学研究也有促进作用。

张美娟:参加教学能力大赛,是挑战,也是自我提升。这次参赛,或许开启了我从教二十年的又一起点。

伏伟:感谢三位老师,在你们身上我看到了很多优秀的品质,感谢你们分享了比赛的经验,也预祝你们今后多创佳绩。

(外国语学院: 张美娟、邹榕、蒋中林、伏伟)